При сооружении печей используется разнообразие материалов, таких как кирпич, дерево, металл и различные кладочные растворы. Многолетние наблюдения профессиональных печников позволили сделать ряд важных выводов о свойствах и характеристиках этих материалов.

Чем хороша русская печь? Устройство и кладка своими руками

В каждой традиционной русской избе обязательно располагалась русская печь. Этот элемент жилища по праву считается уникальным символом культуры восточных славян. Она не только согревает дом, но и позволяет готовить пищу, обеспечивает комфортный сон, а также предоставляет возможность заниматься стиркой и даже проводить банные процедуры.

Классическая форма русской печи возникла в XVIII веке. В это время для её кладки начали использовать огнеупорный кирпич и оснастили устройство дымовой трубой. С этого периода печь стала ассоциироваться с достатком и уютом. Росписи на наружных стенах печи не только служили украшением, но и выполняли защитную функцию, оберегая дом от злых духов.

Основные функции печи заключаются в обеспечении отопления и приготовлении пищи. Чтобы достичь равномерного прогрева всех помещений, печь ставили в центр избы.

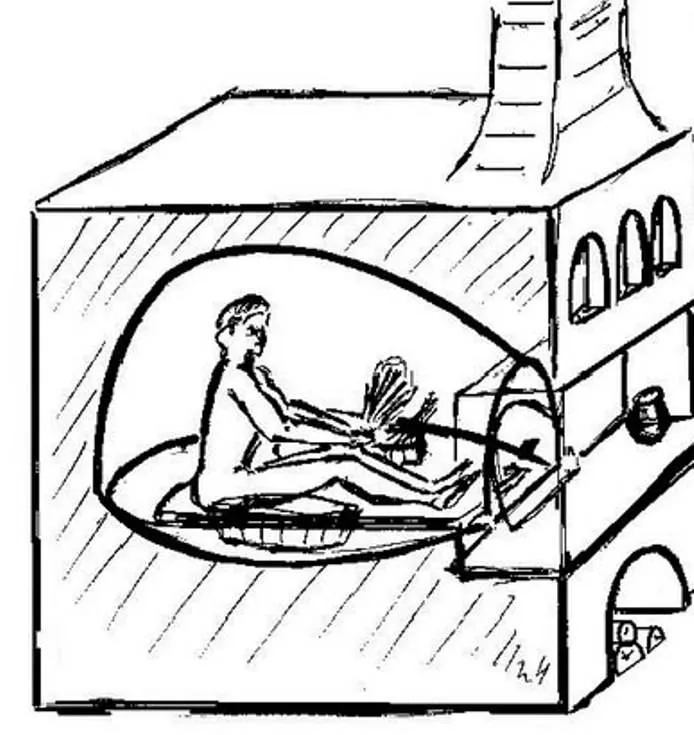

Большие печи использовали и как бани. После протопки зону, где горели дрова, тщательно очищали, затем устилали соломой и устанавливали несколько чугунков с водой. Затем сюда заходили взрослые, а детей доставляли на специальных деревянных лопатах — что напоминает нам сказку о Бабке-Ёжке.

Применение печи как места для отдыха и сна было распространено. Для этой цели предназначена специальная площадка, которая называлась полатями (это полки для сна). Согласно Домострою, полати должны были находиться на высоте около 2,5 аршина от пола. Обычно полати делали двухъярусными: верхний ярус предназначался для взрослых, а нижний — для детей.

На большой русской печи одновременно могли разместиться до шести человек.

Сегодня наблюдается растущий интерес к подобным конструкциям. Это во многом объясняется их экономичностью и возможностью строительства без сложного оборудования и дорогостоящих материалов.

Русская печь является полиморфной конструкцией. Даже классические версии таких печей могут отличаться друг от друга в соседних избах одного населенного пункта. Последующее улучшение и модернизация печей привели к образованию новых разновидностей.

Конструкция и принцип работы

Для лучшего понимания материалов, изложенных в этой статье, ниже представлена схема русской печи в её классическом исполнении.

Приведённый разрез помогает ознакомится с основными принципами работы русской печи. Понимание этих аспектов позволит вам осознанно выбирать оптимальные решения среди представленных вариантов.

Фундамент

Основой печи служит фундамент, известный как опечье.

Этот фундамент может быть бетонным, кирпичным или выложенным из натурального камня. Поскольку это непрогреваемая часть конструкции, в прошлом её зачастую делали из дерева.

На функциональном уровне опечье служит местом для хранения топлива (так называемом подпечке). В этом пространстве дрова хорошо просыхают и быстро разгораются при растопке. Чем суше дрова, тем выше эффективность их использования.

Верхняя часть подпечка оформляется сводом в форме корыта, имеющего полуциркульную форму. На него насыпается теплоемкий материал, чаще всего в виде кирпичной крошки, реже — смеси песка и глиняного раствора. Над этим слоем, без применения кладочного раствора (на сухую), размещается кладка, формирующая переднюю часть топочной камеры.

Подсыпка играет ключевую роль в процессе приготовления пищи, поскольку без неё полноценная подовая выпечка невозможна.

Русская печь представляет собой нагревательное устройство с периодическим действием. Протопка, которая занимает сравнительно небольшое время, позволяет аккумулировать тепло. В течение почти суток она будет излучать тепло в помещения и придавать уникальный вкус блюдам русской кухни, томящимся в её недрах.

Секреты конструкции позволяют лучше понять динамику воздушных потоков.

Принцип работы русской печи имеет два основных режима.

Загнёток

Первоначально следует рассмотреть загнёток, верхняя часть которого называется перетрубьем и заканчивается сужающейся сопловой частью, известной как хайло. На внутренней стенке печи в загнётке выполняются специальные углубления, называемые зольниками, которые служат для хранения тлеющих углей, обеспечивающих последующий поджог. Здесь же скапливается зола.

- Ямка для сбора золы и углей часто создаётся в шестке, представляющей собой чугунную (или каменную) плиту, выступающую за лицевую поверхность печи (чело). Такую конструкцию называют очёлком.

- Если печь располагается в хоромах, для повышения чистоты эксплуатации (у более бедных хозяев зольник и очёлок обычно исключали из конструкции для снижения расходов) выделяется специальное место для сбора золы и хранения углей, называемое порск. Это закуток, который располагается сбоку устья с внутренней поверхностью.

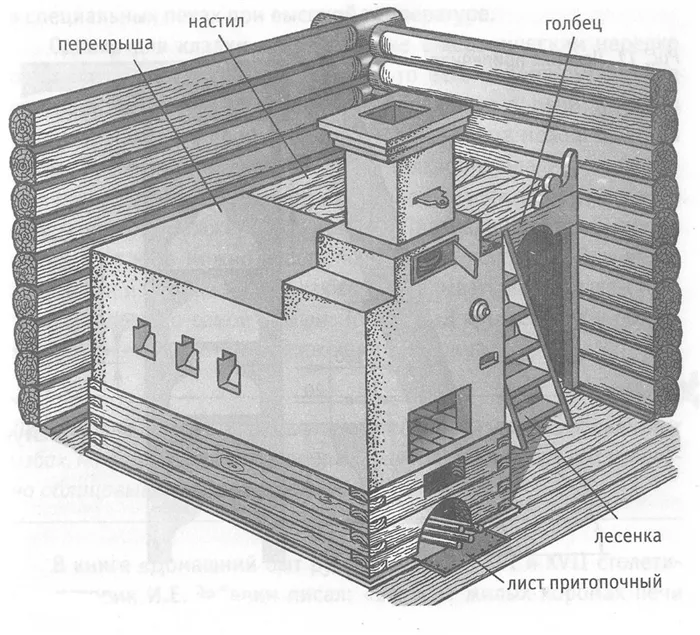

Базовое строение русской печи

Печники разработали множество конструкций отопителей, отличающихся габаритами, формами и компоновкой. Но традиционно это конфигурации с двумя топливниками, служащие не только для обогрева, но и для приготовления специфических блюд и выпекания хлеба. В общем случае они имеют ряд конструкционных элементов:

- Опечье. Основание печи, которое может быть сделано из камня или дерева (например, кедра или лиственницы).

- Подпечек. Ниша в опечье, предназначенная для хранения дров или инвентаря.

- Горнило. Главная топочная камера, в которой разводят огонь для обогрева.

- Перекрыша. Верхняя часть горнила, формирующая полку для сна.

- Устье. Сужение перед горнилом, предназначенное для задержки дыма и равномерного прогрева кирпичной кладки.

- Загнеток. Малая топочная камера, расположенная перед устьем. Над ней находится хайло (дымосборник) и дымоход.

- Печурки. Небольшие углубления для сушки одежды и прочих предметов.

Последовательность возведения сводчатых конструкций может варьироваться, но чаще их выкладывают одновременно с обеих сторон, замыкая в верхней части. В центре свода помещается замковый кирпич. Под основание часто используют прочный гладкий камень, укладывая его на сухую засыпку из крупнозернового песка без использования раствора. Сам под имеет уклон 3-5 см в сторону устья.

Важная информация!

Необходимо отметить, что в процессе горения приготовление пищи категорически запрещено. После прогрева из топки удаляют угли, затем при помощи ухвата загружают еду в металлические посуды, такие как чугунки. Выходное отверстие закрывается заслонкой.

Преимущества и недостатки конструкции

Эта традиционная конфигурация имеет множество положительных характеристик. К наиболее заметным среди них относятся:

- Экономичность в изготовлении. Постройка русской печи своими руками из кирпича и глины обойдется дешевле аналогичных конструкций.

- Хорошая тепловая эффективность. Минимальный КПД составляет 60%, а у модифицированных вариантов может достигать 85%.

- Способность работать на любом твёрдом топливе. Независимо от загруженного материала, технические характеристики печи остаются практически неизменными.

- Функциональность. Печь может служить как для обогрева, так и для приготовления пищи.

- Простота в эксплуатации. Печь требуется прогревать всего один раз в сутки. В остальное время она продолжает отдавать тепло, постепенно остывая.

- Безопасность. Огонь находится глубоко внутри, что исключает возможность выпадения горячих углей. Искры могут образоваться только в процессе интенсивной топки.

Несмотря на множество преимуществ, у русского отопительного устройства имеются и некоторые существенные недостатки. К основным из них относятся крупные размеры и сложности в изготовлении. Построить печь возможно только на первом этаже с выделенным фундаментом, а ошибки в кладке могут привести к выходу дыма в помещение. При длительном простое кирпичная конструкция долго прогревается, она не подходит для использования газообразного и жидкого топлива, а также не возможно автоматизировать процесс горения.

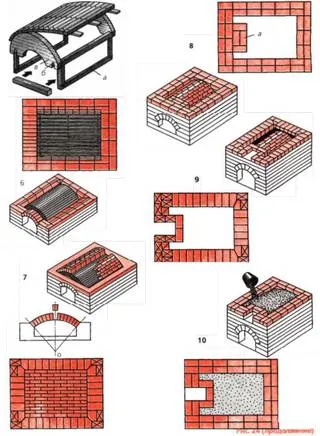

Выкладываем русскую печку с лежанкой

Самым сложным этапом является кладка наклонных сводов горнила. Поэтому вначале мы предлагаем построить классическую модель без дополнительных элементов, таких как духовки и плиты. Если вам удастся успешно возвести печь, изображенную на фото, в дальнейшем можно перейти к более сложным проектам по вашему выбору.

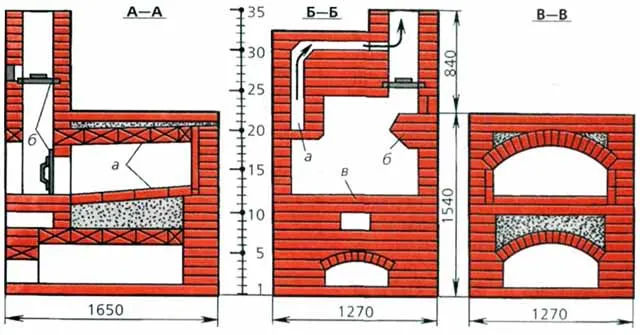

На этом чертеже изображена в разрезе относительно небольшая печка с размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Это мини-сооружение гармонично вписывается как в интерьер загородного коттеджа, так и в маленький дачный дом. Из дополнительных функций в ней предусмотрен только душник для подогрева самовара и печурка на одной из стен (при желании их можно сделать больше).

Строительство проходит в несколько этапов:

- Заготавливаются стройматериалы.

- Устраивается прочный фундамент.

- Возводится тело печи и дымоход.

- Процесс сушки и первичное протапливание.

Теперь рассмотрим весь процесс более подробно, шаг за шагом.

Подготовка материалов и приспособлений

Перед тем, как самостоятельно изготовить небольшую русскую печь, необходимо приобрести следующие материалы:

- кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;

- задвижка с сечением 26 х 24 см;

- прочистная дверца;

- сухая глиняно-песчаная смесь для кладки печей и каминов с расчётным объёмом 70 ведер;

- стройматериалы для фундамента – цемент М400, песок, рубероид;

- базальтовый картон или войлок;

- лист кровельной стали.

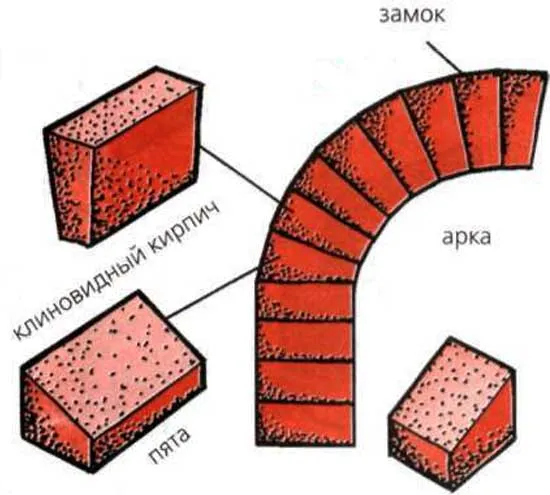

Разновидности фигурного кирпича

Совет. Если вы не обладаете опытом печного дела, не стоит экспериментировать с самостоятельным приготовлением раствора из глины и песка. Стоимость готовой строительной смеси сравнительно невелика, поэтому экономить на качестве стоит с осторожностью.

Помимо стандартного кирпича размером 25 х 12 х 6,5 см, в продаже доступны фигурные кирпичи, предназначенные для кладки арочных сводов. Они бывают двух видов: клиновидный кирпич и пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основании арки.

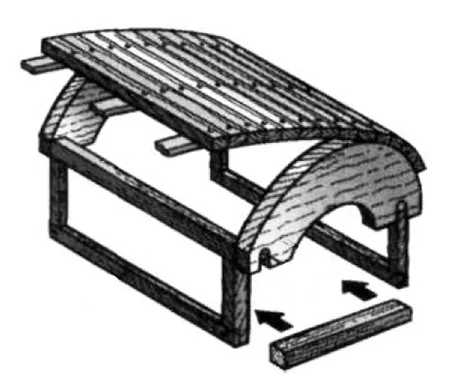

Для работы вам понадобятся стандартные инструменты для кладки: мастерок, кирка, деревянный или резиновый молоток, строительный уровень, рулетка и отвес. Также, перед началом работ стоит изготовить шаблон для кладки арочного свода, представляющий собой раму из бруса с кружалами и настилом из досок. Как выглядит данное конструктивное приспособление, показано ниже на рисунке.

Рекомендация. Не перегружайте шаблон множеством гвоздей, делая его. Помните, что это средство опалубки затем нужно будет аккуратно извлечь через устье горнила, так что оно должно быть лёгким и разборным.

Фундамент для русской печи

Фундамент под печь выполняется в виде плиты, которая отделена от фундамента всего здания. Прежде чем выбирать глубину котлована, необходимо составить чертежи печи с указанием размеров, определить её местоположение в доме, оценить тип грунта, уровень его промерзания, а также высоту грунтовых вод. Например, в Подмосковье уровень промерзания составляет около полутора метров, следовательно, рекомендуется делать три ряда из ФБС (фундаментный блок стеновой) с высотой блока 60 см.

Фундамент из бутового камня и арматуры является недорогой и надёжной конструкцией, но требует времени для высыхания — около двух-трёх недель. Другой вариант — фундамент из ФБС (фундаментный блок стеновой), который является удобным и долговечным решением, но стоит немного дороже, чем бутобетонный.

Важно! Гидроизоляцию следует укладывать в два слоя: первый располагается непосредственно в траншее, второй – немного ниже уровня пола.

Описание процесса возведения фундамента:

- Вычислить количество необходимых блоков. Соотнести размеры фундамента с размерами блоков, как указано в маркировке (например, 24-4-6, где длина, ширина и высота указаны в дециметрах).

- Копаем продолговатый котлован. Он должен быть на 25 см глубже уровня промерзания грунта.

- В котлован укладываем гидроизоляцию, сверху слой щебня (10 см) и песка (5 см), внимательно их уплотняем.

- Замешиваем бетон и заливаем тонкий слой (не более 2 см). Даем бетону высохнуть.

- Теперь следует построить основание, чтобы защитить конструкцию и предотвратить просадку фундамента. Начинаем с ряда подушечных ФБС, начиная с углов. Стыки фиксируем раствором цемента.

- Контролируем уровень с помощью строительного уровня, чтобы избежать перекосов.

- При возведении последующих рядов каждый новый блок ставим на стыки двух нижестоящих. В случае, если образуются пустоты, в которые не вмещается блок, заполняем их кирпичами.

Подготовка раствора для кладки печи

Выбор глины

— для работы с красным кирпичом используем глину в сочетании с просеянным песком в соотношении один к двум;

— если планируются тугоплавкие кирпичи, необходимо использовать тугоплавкую глину;

— для шомата смешивают шамотный порошок (3-4 части) и огнеупорную глину на основе бентонита или каолина (1 часть);

— при возведении труб кирпичи укладываются на смесь цемента с песком.

Глину необходимо замочить в ёмкости на два дня, добавляя воду в соотношении 1 часть воды на 4 части глины. После этого добавляем песок. Удобно перемешивать состав ногами в резиновых сапогах. Раствор должен быть однородным, без крупных частиц и комков.

Русская печь Теплушка своими руками

Эта модель печи основана на классической русской, но имеет свои особенности. Конструкция Теплушки, разработанная Иосифом Подгородниковым, инженером, способна обогреть помещения площадью до 35 квадратных метров.

Ключевые отличия от устаревших моделей:

- — полное прогревание всей кладки, включая пространство под топкой;

- — для приготовления пищи нет необходимости топить печь полностью; можно использовать плиту, предварительно закрыв горнило заслонкой, что позволяет сэкономить топливо;

- — конструкция включает в себя водогрейный бак.

Важно! При кладке нужно убирать все излишки раствора кельмой. Нельзя наносить глиняный раствор на внутренние поверхности кладки, это ухудшает теплопроводность и может привести к образованию сажи на стенках печи.

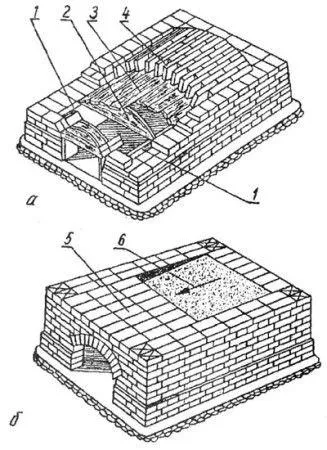

Порядовая схема кладки

Коробку для нагрева воды изготавливаем из стальных листов. Произведем разметку, вырезаем болгаркой стены и дно коробки. Затем необходимо вырезать отверстие ближе к основанию коробки и приварить туда водопроводный кран, через который удобно будет наливать воду. Все конструкции скрепляются сваркой, а швы очищаются. Коробка должна быть закрыта крышкой подходящего размера, которую также изготавливаем, вырезая из стали, и привариваем к ней ручки из арматуры.

1-2. Начальные ряды строятся сплошными. Первый ряд можно выложить из цельного кирпича или выстроить рамку, на которую придётся основная масса печи, а внутреннее пространство заполнить кирпичным боем из половинок и четвертинок кирпичей. Второй ряд включает две стенки: одну – в толщину один кирпич (а), другую – в два раза шире (б, в). Над участок, выложенными в два кирпича, в дальнейшем будут возводиться: обогревательная плита, отделение для хранения посуды, перетрубье (по рисунку б) и обогревательный щит (по рисунку в), между этими элементами будет находиться горнило — ниша для приготовления пищи и лежанка (перекрыша).

3. Далее формируем поддувный канал, само поддувало и производим закладку топливника.

4. Продолжаем возводить стенки. Закрываем прочистное отверстие половиной кирпича.

5. Для этого пригодятся кирпичи, спиленные болгаркой под углом (а). Эти кирпичи станут опорой для свода, который будем возводить далее. После того как этот ряд выстроен, берем листы фанеры и вырезаем из них несколько полукруглых шаблонов. Скрепляем их между собой рейками и саморезами, получается полукруглая форма для кладки (2), которая будет поддерживать кирпичи в процессе строительства.

1- скошенные клиновидные кирпичи; 2- опалубка из фанеры; 3- доски; 4 – кладка арки.

6. Закладываем металлическую коробку для воды (а). Начинаем выкладывать свод подпечья.

7. Происходит перекрытие над горизонтальным обогревательным каналом щитка.

8. Устанавливаем колосник (а) на скошенные кирпичи. Угол наклона кирпичей должен быть таким, чтобы угли свободно скатывались вниз на площадку (б). Свод (арку) постепенно засыпаем песком.

9. Устанавливаем дверцу топки, закрепляя её в кирпичной кладке с помощью проволоки для усиления крепления. Снова добавляем слой песка на свод.

10. В этом ряду оставляем отверстие (а), через которое будем производить очистку канала щитка (б), расположенного горизонтально. Кирпичи обрезаются под углом 45 градусов и помещаются над баком для воды, сохраняя доступ к крышке и крану.

Фото: Три основных разреза русской печи

А-А На разрезе А — А хорошо видно, что под и свод горнила(а) должны наклоняться в сторону устья. Чётко видны места расположения основных печных приборов — полудверки, вьюшки и задвижки(б).

Б-Б На разрезе Б — Б отображается дымоход, по которому проходит дым от самовара(а). Здесь также виден специальный порожек-выступ(б), который предотвращает попадание искр из горнила печи в трубу и собирает сажу, выходящую из печи(в).

В-В На разрезе В — В также видим форму сводов топливника и подпечья. Более того, на всех разрезах указаны размеры печи и специальная шкала-порядовка, показывающая уровень каждого кирпичного ряда в печи.

Перед началом основной кладки кирпич необходимо отсортировать. Целый кирпич потребуется для кладки варочной камеры, тогда как битый подойдет для первых уровней печи. Важно предварительно устроить фундамент и обеспечить его гидроизоляцию.

Важно заранее изготовить или закупить заслонку и дугу для печи. Дуга изготавливается из профильного металла и будет служить опалубкой для чела. Между дугой и кирпичной кладкой должен быть листовой асбест для повышения безопасности при использовании печи.

Заслонка выполняется в форме дуги так, чтобы совпадала с элементами конструкции. Это усилит удержание тепла в печи. Заслонка может быть выполнена из стальной полосы или листа. Удобно предусмотреть ручки для её открытия и закрытия.

Этапы работ:

Первый ряд печи выкладываем из цельного кирпича. Для этого используем раствор, аналогичный препараты, который применялся для фундамента. Для кладки подпечья не следует использовать красный кирпич, так как он не выдержит всей нагрузки конструкции.

Важно, чтобы обеспечивалась корректная перевязка швов в последующих рядах, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпича-трёхчетверки (1, а). Одну из трёхчетверок и примыкающий к ней кирпич скашиваем под углом, чтобы они плотно сопрягались (1, б).

Начиная со второго ряда, формируем стенки опечья. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечья в третьем ряду используем четыре трёхчетверки.

Ряды со второго по четвертый выкладывают по схеме колодца. При этом одна сторона должна оставаться открытой, чтобы организовать пространство для хранения печного инвентаря в подпечье.

Следует выполнить перевязку швов.

Начиная с пятого ряда закладываем свод, который должен постепенно закрыть подпечье. Важно заранее спланировать, на что будут опираться кирпичи свода, и организовать для них опалубку. В этом ряду необходимо заметить, что 20 кирпичей боковых стенок укладывают под небольшим углом, чтобы вынуждать их зафиксироваться и стать опорой для будущего свода подпечья.

Следующие два ряда следует уложить, придерживаясь перевязки швов.

С ряда с восьмого по десятого укладываем кирпич в один кирпич. В этом же ряду формируем площадку для холодной печурки (а).

Важно в восьмом ряду установить кирпич, который замыкает свод.

Следующий одиннадцатый ряд также выполняем аналогично, следя за перевязкой швов. Этот ряд должен перекрывать холодную печурку, расположенную над подпечьем.

На этом этапе стенки печи должны формировать колодец, который нужно заполнить засыпкой.

Засыпку мощно утрамбовываем и укладываем так, чтобы она немного приподнималась от шестка к задней стенке варочной камеры.

В двенадцатом ряду укладываем под. Для получения ровной поверхности следует устранить неровности кирпича. Для шлифовки можно использовать мелкий песок. На этой стадии рекомендуется применить подовый кирпич взамен обычного. Ограничивающие под кирпичи располагаем на ребро в печной кладке. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпают песком. Во время топки печи песок смешается с древесной золой, заполняя зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода создаётся небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных углей — горнушка или порск.

В тринадцатом ряду начинаем монтаж варочной камеры. Следует учесть следующие рекомендации: стенки высотой 19 см в 3/4 кирпича, швы перевязываем, но связывать кирпичи не нужно.

Чтобы кладка была прочной, концы кирпичей следует скашивать под углом 45°, а затем встраивать замком по основным стенам.